لا نجد في الكتاب المقدّس، تعليم منظّم حول الزواج بالمعنى المعاصر، لكن ينقل إلينا الكاتب الملهم مفهوم شعب الله عن الزواج، وتأسيسه، ومصدره وغايته، ضمن إطار نظام الخلق:نقرأ بوضوح في سفر التكوين (2: 18- 23) مختصر نظام الاتحاد الزواجي حسب مخطط الله الخالق: "وقال الربّ الإله: لا يحسن أن يكون الإنسان وحده، فأصنع له عوناً بإزائه… فأوقع الربّ الإله سباتاً على آدم فنام، فاستلّ إحدى أضلاعه، وسدّ مكانها بلحم وبنى الربّ الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة، فأتى بها آدم، فقال آدم: ها هذه المرّة عظم من عظامي، ولحم من لحمي. هذه تسمّى امرأة، لأنها من امرئ أُخذت. ولذلك يترك الرجل أباه وأُمّه ويلزم امرأته، فيصيران جسداً واحداً". هذه الكلمات تحمل دلائل أنثربولوجية حول من هو الإنسان ومن هي البشرية وما هي طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة وعلاقتهما مع الله. فالزواج بموجب سفر التكوين، لم يؤسس فقط لأجل تطور الجنس البشريّ بالانجاب لكن هو السبيل الذي يسلكه الإنسان لنمو شخصيته ولتحقيق إنسانيته. فالفروق الجنسية بين الرجل والمرأة والسيكلوجية والبيولوجية تشير إلى أن كلا من الرجل والمرأة ليسا كاملين بمفردهما، وأنّهما بحاجة أحدهما إلى الآخر، ليس لإرضاء الرغبات والدوافع الجنسية فحسب، بل ليكمل أحدهما الآخر.

فالرباط الذي خلق بين الرَجُل والمرأة في العلاقة الزوجيّة يقوم على أساس اتحاد شخص-رجل وشخص-إمرأة، حيث كلّ منهما يجد نفسه في كماليته مع الآخر،ويصبح كلّ منهما كاملاّ في كمالية الآخر، وذلك من خلال عطاء وقبول وجودي متبادل. والرجل والمرأة بالزواج يصيران "جسداً واحداً"، أي يكتمل "الإنسان" باتحاد الذَّكَر والأُنثى. وما يُشكّل الميل الأساسي للرجل نحو المرأة هو أنّه يجد فيها الضلع الذي انفصل عنه: فنقول أنّ الرجل والمرأة هما الأضلاع المتكاملة لذات الكلّ، واتحادهما يجب أن يُشكل من جديد الاتحاد الأوّلي المنفصل. فالمقصود من تعبير "جسد" ليس فقط الجسد الفيزيولجي، لكن كلّية الإنسان ككائن حيّ.

نستنتج أنَّ الزواج في مفهوم العهد القديم مؤسّسة طبيعية مقدّسة ذات حقّ طبيعيّ، الله الخالق هو مكّونها، وواضع نظامها، كونه صانع الطبيعة الإنسانية وميولها الطبيعية. وبالتالي لا يمكن أن يكون لهذا النظام أي تعلّق بالإرادات البشرية، ولا أيّ تعاهد مخالف، حتى من الزوجيّن نفسيهما. خواص مؤسّسة الزواج قائمة في الكيان الرجل و المرأة. أي مكوّناتها وسبب وجودها يتجوبان مع الميل الطبيعي في الإنسان المخلوق. ولأنَّ الزواج مؤسسة طبيعية فهي مساوية، في عناصرها الجوهرية، لجميع الناس في كل الأوقات، مهما كان السياق الثقافي، القانوني، والديني.

أخذين من البعد الإلهي، أكدت الكنيسة منذ البدء إنتماء الزواج في طبيعة الانسان نفسها، أي أَّنها مؤسّسة طبيعية، مكوّناتها وسبب وجودها تجيبان بشكل ملائم للميل الطبيعي في الانسان المخلوق وفي تصرفه لكونه عاقل وحُرّ. واعتراف الكنيسة بالزواج كمؤسّسة طبيعية، يعني أنّ الزواج لا ينشب عن إرادة إنسان، إنَّما من طبيعته؛ وأنَّه ليس بأحد الأشكال الممكنة للاتحاد الجنسي بين الأشخاص، إنّما هو الشكل الإنساني، الجنس فيه يبلغ تطوره الكامل؛ وبأنَّه ليس بهيئة فرضها الشرائع لتنظيم الاتحادات بين الأشخاص بحسب معايير معيّنة: بل هي حقيقة بهيئة قانونية وطبيعية خاصّة بها. بمعنى آخر، الزواج هو مخطط الله الذي خلق الشخص البشري المتميز بالجنس رجل وامرأة. يقول الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاني في خطابه أمام عميد وأعضاء المحكمة روتا رومانا (1991): "الوثاق الذي من خلاله يخلق الرجل والمرأة في علاقة زواجية هو أعلى من أي رابطة بين الناس، حتى تلك مع الأهل… لهذا الرجل يترك أباه وأمّه ويتّحد مع امرأته والاثنين سيكونان جسداً واحداً" (سفر تكوين 2، 24). فإنَّ هذا الاتحاد بين الاثنين الذي يُشكل جوهر الزواج، يُظهر أنَّ الزواج هو إتحاد طبيعي يستوجب شركة حياة وحب. وإنَّ الرجولية والأنثوية هما متكاملين فيما بينهما، تكامل جسدي وبيولوجي ونفسي وحتى أيضاً روحي. وبفضل هذه التكاملية والشركة الطبيعية للكائن، من الممكن أن ينتمي الرجل و المرأة و يشتركا في السلطة التي لدى كلا منهما على نفسه بشكل متبادل.

وهنا نوضّح مفهوم "الطبيعي" في الزواج كما أشار إليه البابا يوحنا بولس الثاني في الإرشاد الرسولي "تألق الحقيقة": "في نظر بعضهم الطبيعة هي مجرد عنصر في متناول العمل البشري وقدرته، قابلة للتغيير الجذري بل لأنها تتجاوزها الحرية فتبدو وكأنها تحدّ منها و تنقضها. وبنظر الآخرين أنّه في تقدم طاقات الإنسان وحريته بلا حد تستقيم القيم الاقتصادية والاجتماعية بل الثقافية والأخلاقية، فلا تعني الطبيعة إلاَّ ما هو في الإنسان ومن العالم خارج نطاق الحرية. هذه الطبيعة تشمل أولاً الجسم البشري ببنيته وقواه. هذه العناصر الفيزيائية يعارضها كل ما يبنيه الإنسان من العناصر الثقافية التي هي من عمل الحرية و ثمرتها. إن الطبيعة البشرية المفهومة على هذا النحو تصبح مجرد مادة بيولوجية أو اجتماعية للاستعمال عند الحاجة" (رقم 46). "يمكننا أن نفهم الشريعة الطبيعية. إنها شريعة طبيعة الإنسان الخاصة الأصلية، أي "طبيعة" الشخص البشري"، التي هي الشخص البشري عينه في وحدة النفس و الجسد، وحدة نزعاته الروحية والبيولوجية وسائر طبائعه الخاصة الضرورية لبلوغ غايته الأخيرة" (رقم 49). بهذا المعنى، كثيرة هي النتائج الناجمة عن هذه الافكار الانطولوجية. فالزواج كحقيقة طبيعية، يعتمد على الإرادة الإلهيّة التي لم تترك للإرادة البشرية حريّة حَلِّه أو استمراره حسب أهوائها وإنَّما تركت لهما حريّة تشكيل وتحقيق الوثاق الزَّوجيّ.

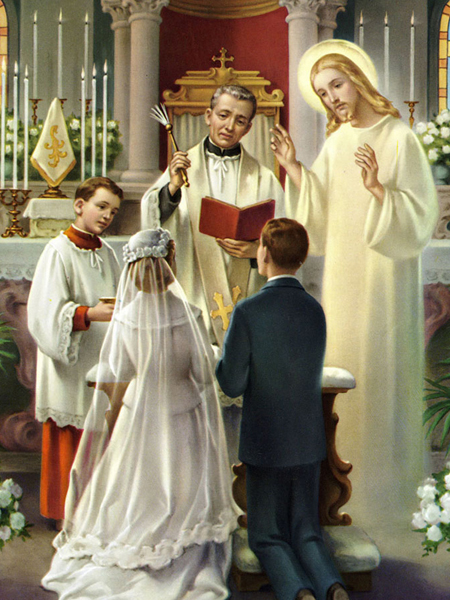

بدون شك، هذا الوثاق الزواجي في منشئه واستمراره، متأَثَّر بالشروط الثقافيّة والتاريخيّة لكلّ الشُعُوب، لأنَّ "قصْدَ الله من الزواج والعائلة يتناول الرجل والمرأة في واقع وجودهما اليومي في هذه أو تلك من الحالات الاجتماعية والثقافيّة". والكنيسة أمام هذه الثقافات قدّمت حقيقة الزواج والتي ترتكز في أساسها على مفهوم النصوص الإنجيليّة وتعاليم آباء الكنيسة على هذا النحو: الزواج "عهد" بين الرجل والمرأة صورةً ومثالاً" لعهد الله مع البشر والذي يتحقق بوجه نهائي في يسوع المسيح من خلال السرّ الفصحيّ سرّ اتحاد المسيح مع الكنيسة. وهكذا يصبح الزواج بين المعمّدين رمزاً واقعياً للعهد الجديد الأبدي المختوم بدمه". فالكنيسة تؤكد أنَّ هناك التحاماً في الزواج في النظام الطبيعي والزواج السرّيّ، فالأخير مقدَّس بطبيعته وبتأسيسه وسر من أسرار العهد الجديد، وإنّ مبدأ اللا انفصال بين الزواج الصحيح والسرّ يُعدّ نقطة مركزية للعقيدة الكاثوليكية "gratia perficit, non destruit naturam" أُعطيت من السلطة التعليمية الكنسية بشكل ثابت. فالطابع السَّريّ للزَّواج لا يضاف ظاهرياً إلى طبيعة الزواج كعقد طبيعي، لكنه مرتبط به بشكل باطني، أي أن بين المعمّدين لا يوجد زواج صحيح إن لم يكن سرّاً. انطلاقاً من هذا المبدأ اللاهوتي، تؤكّد الكنيسة الكاثوليكية أن الزواج بتأسيس المسيح لا يمكن أن يكون بين المعمدين زواجاً صحيحاً إن لم يكن سراً. فربطت بين حقيقة الزواج طبقا لنظام الخلق مع السرّ، مؤكّدةً أن ما رُفع إلى كرامة السرّ من الربّ يسوع المسيح هو الميثاق الزواجي في حقيقته الخلقية. فلم تتكلّم عن عقد أنَّه "أصبح" سرّاً، أو أنه "يكتسب" الخاصية الأسرارية، لكن هو سرّ. والكرامة السرّيّة التي رفع السيد المسيح العقد الزواجي إليها، ليست بعنصر المؤسّسة الزوجيّة، كالوحدة والديمومة إلخ"، لكن هو جوهر الزواج نفسه، أو أنَّ الأسرارية تتطابق مع الزواج نفسه. لذلك يمكن القول إنَّ الطابع السَّريّ للزَّواج لا يضاف ظاهرياً إلى طبيعة الزواج كعقد طبيعي، ولا أنه سرّ يقع بجانب أو فوق العقد، ولا على أنه إضافة، إنّما هو مرتبط به بشكل ضمني. فالذي رُفع لمرتبة السرّ هو فعل الإرادة الفاعل بشكل قانوني به يقيم الرجل والمرأة المعمّدين فيما بينهما زواجاً. والأهميّة القانونيّة لهذا المبدأ تتوضّح في حال إذا السرّ لم يكن نفسه العهد الزواجي المرفوع، المتحول، إلى كرامة السرّ، وكان شيء من وصلة للعقد، فإنَّ إختصاص الكنيسة سيتوقف على تنظيم الحقيقة الموصولة، فيها السرّ يقوم على أساس حقيقة منفصلة عن العقد ولاحقة عنه بشكل أنطولوجي. على أساس مبدأ التطابق بين العقد والسرّ، يقوم إختصاص الكنيسة على عقد الزواج المعمّدين؛ بدون استثناء، أيضاً على زواج الكاثوليكيين الذين فقدوا الايمان وانفصلوا عن الكنيسة.

إنَّ مفهوم الزواج اللاهوتي، له مفاهيم ومعالم قانونيّة تشكل كيانه، والمحتفلون يجب أن يلتزموا بها بشكل مطلق، فلا يمكنهم تحديد أو نفي الزواج بوضعه القانوني. وللسلطة التعليميّة الكنسيّة العليّا وحدها مهمّة التفسير الصحيح للوجهات القانونية للزواج، لكي تتحاشى أي خطأ حول بعض النقاط التي تخصّ الشرع الطبيعي ومعطيات الوحي وخطورة التفسيرات الذاتية في تطبيق القانون وحفظ الوحدة الزواجيّة. ويُعتبر الرضى محور المعالجةِ القانونية حول الزواجِ لأنه العنصرُ الخلاّق، العلّة الفاعلة للزواج نفسه؛ شروط آخرى كالأهلية القانونية وصدور الشرعي للرضى، تُشكلان إفتراضات أَو شكليات متزامنة لكي يكون للرضى فاعلية تأسيسيّة.

المجمع الفاتيكاني الثاني في الدستور الرعوي حول الكنيسة في العالم اليوم "فرح و رجاء"، الذي أعلنه البابا بولس السادس بتاريخ 7\\12\\1965 قدم مفهوماً لاهوتياً جديداً لسرّ الزواج المسيحي، وفقاً لمبدأ الشخصانية المسيحية. نقرأ في العدد 48: "إنَّ الشركةَ الحميمة في الحياة والحبّ الزوجيّ… قائم على رِضى شخصيّ غير قابل للنقضَ والتراجع. وهكذا فالعمل الإنسانيَ الذّي يتبادلُ به الأزواج العطاء والتقبُّل هو توافقٌ ترابطيَ ثبَّتَتْه الإرادة الإلهية… والرجلُ والمرأةُ اللذان برباط الزواج "ليسا هما اثنين من بعدُ، بل جسدٌ واحد" (متى 19: 6)، يتعاونان ويُساند أحدهما الآخر بما بيْنهما من اتحاد حميم في الشَّخص والعمل… وهذا الاتحاد الحميم، كونه عطاءً متبادلاً بين شخصين، وكذلك خيرُ البنبن، كُلُّ ذلك يقتضي أمانةً تامةً عند الزوجيّن، وارتباط الواحد بالآخر ارتباطاً لا ينفصم… وكما أنّ الله قطعَ مع شَعبه قديماً عهدَ محبّةٍ وأمانة، هكذا أراد الآن مُخلّصُ البشر، عروس الكنيسة، أن يقابل الأزواج المسيحيّين بسرّ الزواج. إنّه لن يبرح مُقيماً معهم حتى يستطيعوا، وقد تبادلوا العطاء الذاتي، أن يحبّ بعضهم بعضاً بأمانة متواصلة، كما أحبّ هو الكنيسة وبذل ذاته لأجلها".

وتعليم المجمع الفاتيكاني الثاني، في الدستور الراعوي فرح ورجاء أكّد بوضوح أنّ الرّضى علة فاعلة للزواج، في حالة إصداره ينتج مفعول قانوني يخرج عن سلطة الزوجين والكنيسة (في حالة الزواج المكتمل). والعلّة الفاعلة للزواج هو وثاق الزوجين، أي الرّضى الشخصي غير قابل للإلغاء: "دون رضى المتعاقدين، لا وجود للزواج". فالزواج قائم في اللحظة نفسها التي يتبادل فيها الزوجان الرّضى الزوجيّ بشكل قانوني صحيح. وتقوم الفاعلية القانونيّة على تغيير واقعة موجودة مسبقاً، مما يؤدي إلى قيام حالة قانونيّة جديدة. لهذا السبب الرّضى ينتج فاعلية الطبيعية "الزواجيّة" في لحظة ظهوره الشرعي، الفاعلية التي تستمر في الوجود بشكل مستقل عن الرّضى الذي أوجده، لهذا السبب الرّضى بالمعنى القانوني لا يمكن إلغاؤه.

صحيح أنّ المتعاقدين هما، من خلال رضاهما السيادي، وأنه لا وجود لسلطة بشرية أخرى يمكنها أن تنوب عنهما، يؤسّسان الوثاق الزواجيّ، لكن هذا لا يعني أنّ سلطة الاتّحاد الدائمة تنتمي في الإرادة. الرّضى ليس ببساطة قرار اتّحاد إلى الأبد في وحدة دائمة، حصريّة وخصبة، كما لو كان قرار إعطاء وقبول بشكل متبادل للحقوق وللواجبات التي تنجم عن الحياة الزواجيّة، بطريقة تدعو اليوم للتخلّى عن إمكانيّة الإلغاء في المستقبل تلك الإرادة التي تظهر في الوقت الحاضر، تقريباً كتخلّ عن ممارسة الحرية الخاصّة في المستقبل. الإرادة لديها سلطة اتّحاد ليس لذاتها، لكن الإرادة هي أداة من خلالها تتحقق القوّة التي هي مطبوعة في الطبيعة نفسها لشخص-الرجل ولشخص المرأة. الرّضى الزواجيّ هو العلة الفاعلة للوثاق الزواجيّ، لكنها علّة لا تعمل في فراغ، إنّما توَّحّد حقيقتيين مختلفتيين ولذا يجب أن تحافظ على وحدتهما لكي لا ينفصلا. لهذا السبب الإرادة لها قوّة الاتّحاد، وليس لديها قوّة الانفصال.

بموجب فكر المجمع الفاتيكاني الثاني، ما يؤسّس شركة الحياة الزوجيّة هو فعل الرضى الإنسانيّ الحرّ الواعي، فعل إرادة شخصانيّة يتميز بطبيعته الزواجيّة، مؤسّس على وحدة الشخص البشري غير قابل للتجزئة، الذّي هو واحد وفريد، رغم تعددية مقوماته من: روح وجسد وقلب وضمير وعقل وإرادة، ينتمي لجنس محدّد، لديه طبيعة جسدية خاصّة، ينتمي إلى مجتمع وثقافة، يترعرع في بيئة محاطة بعادات وتقاليد خاصّة. وهذا بالذات ما يُسمى بعبارة "محيطيّ"، وهو محيط حضاري وثقافي وسياسي واجتماعي وديني وطائفي وزماني ومكاني…، أي المحيط الذي ينشأ فيه الإنسان وينمو ويترعرع. والشخصية في القرار الإرادي لها حيّز واضح لأنَّ القرار نفسه يُعدّ التعبير الصادق عن الشخصية نفسها. لذلك، بعد صدور الدستور الرعوي "فرح ورجاء"، مفهوم الزواج أصبح يقوم على اتحاد "أشخاص". "الشخص" أكثر مِنْ" جسد"؛ بالأحرى الشخص هو فرد يَشْملُ إرادات وحاجاتِ ورغباتِ واندفاعِ وآمالِ وأحلامِ، حيث خبرة الحياة شُكّلتْ من خلال البيئةِ – دينية عائلية ثقافية – التي منها هو أَو هي.

لذلك، هذه الشراكة بين الشخصين تعني أن كل شخص لا يُعطي أو يقبل قيمة أو صفة خاصة، لكن يهب شخصيته الكاملة، بكل جوانب وجودهما، وحتى الجنس أيضاً. فالشخص هو موضوع الشراكة بين الأشخاص. والزوج الذي يتصور أنه يستطيع أن يحتفل بزواجه دون أن يعطي حياته كلها، يجد نفسه وقد حجب جزءاً من ذاته من هذا الاتحاد، وهذا في حد ذاته يُعدّ زعزعة لأساس الزواج. فما لم يعط كل طرف ذاته كلها للآخر بلا تحفظ مدى الحياة، فلن يثق كل طرف في الآخر، وبدون هذه الثقة وهذا الشعور بالأمان والاطمئنان، لن يجد أي من الطرفين شجاعة المخاطرة، ولن يكون هناك سلام حقيقي يقود إلى الاستقرار والتقدم في بناء الأسرة الجديدة. هذا هو الطابع الخاصّ باتحاد الزوجيّ، الذي يتميّز بشكل جوهري عن أي اتحاد أخر والذي يستطيع ربط شخصين في أهداف خاصّة". والهبة في الزواج يجب أن تكون بدون حدود، وبطريقة نهائية وحصرية وبدون تحفّظ. ولا يَعْني أنَّ الزوج بهبة ذاته يُصبح عبداً للآخر. فالشخصِ في الزواجِ، يعطى نفسه في لحظة تاريخية محدّدة، كلّ الامكانيات التاريخية للشخص؛ كل ما يمكن أن يكون: في الصحةِ وفي المرضِ، في الفرح والحزن.

فالزواج هو نتيجة اتحاد شخصي، ثمرة هبة الذات للأخر الذي يُعطى بين الزوجيّن وليس بالنتيجة تبادل الأجساد. فقولنا الزواج "جسد واحد"، هذا يعني اتحاد الأشخاص في حياتهم الزوجيّة (نقول حياة "شركة" والزوجان هما"الشريكان")؛ وبهذا الاتحاد الحميم، في كونه عطاء متبادلا بين شخصين". كل متعاقد في العهد الزواجي يُحدد حريَّته الخاصة لصالح "خير" أَو قيمة شخصية الآخر الذي يرغب منه السعادة والخير المُطلق. فمن "يهب ذاته" فهو يتقبل الشخص في الزواج كهبة. وكل شخص هو هبة للآخر لأن الزوجيّن يهبان ذواتيهما بشكل متبادل وبحرية ومجانية، لكن كُلّ مِنْ الإثنين هو أيضاً هبة، لأن الزواجَ دعوة مقدّسة، لذا كُلّ من المتعاقدين هو بشكل ما قُدّم من الله إلى الآخر. والهبة لا تخصّ فقط الذات، إنّما الشخص بحقيقته كلّه فهو بشكل كامل ومتبادل موضوع هبة إلى الطرف الآخر. يُمْكِنُنا أَنْ نَقُولَ أنه يمكننا أن نحقق ذاتنا أو توجيه "الأنا" للكمال فقط بتقديم أنفسنا. هذا هو برنامج الإنجيل-أن نفقد حياتنا لخلاصها-وهذه تتعارض مع البرنامج المقدّم من علم النفس المعاصر: البحث عن الذات، انسجام الذات، الاهتمام بالذات".

وأيضاً هبة الذات، تقوم على الهبة الجنسيّة المتبادلة بين الزوجين، وأن تكُونَ منفتحَة على الحياةِ. نقرأ في الإرشاد الرسولي "في وظائف العائلة" (رقم 11): "ليس الجنس الذي يتبادل الرجل والمرأة بواسطته هبة الذات، بأعمال خاصّة بالأزواج ومقصورة عليهم، شأناً بيولوجيّاً خاصّاً، لكنه يتناول أعماق كيان الشخص البشري، بما أنه شخص بشري؛ ولا يتحقق بصورة إنسانية فعلاً إلاّ إذا كان جزءاً لا يتجزّأ من الحبّ الذي به يلتزم الرجل والمرأة التزاماً تاماً أحدهما تجاه الآخر حتى الموت وتكون هبة الذات الجسدية كذباً إن لم تكن علامة وثمرة لهبة الذات الشخصية الكاملة التي يكون معها الشخص البشري، بما فيه بعده الزمني، حاضراً: وإذا تحفّظ الشخص من أيّ شأن أو احتفظ لنفسه بامكانيّة اتّخاذ قرار مغاير في المستقبل، فلا يكون قد وهب ذاته هبة كاملة". لذا موضوع العهد الزواجي في التشريع الكنسي الكاثوليكي الحالي، يتطابق مع الأشخاص المتعاقدين أنفسهم وليس مع أي جانب "جزئي" من شخصيتِهم، فهما فاعلان أساسيان في العهد الزواجي، وبواسطته يحقق كل منهما ذاته بانتمائه إلى الآخر. وغاية العهد تحقيق الكيان الشخصي للمتعاقد هما حقيقتان متلازمتان فيما بينهما بشكل تأسيسيّ، أي أنّه بشكل غائي شخصي. على هذا الضوء ينبغي فهم الزواج ليس فقط بالعودة إلى العناصر الأساسية المكوَّنة للعهد الزوجيّ، بل أيضاً بالمسار الحياة الزوجيّة، لأنَّها ليست حقيقة معزولة عن حياة الإنسان الشاملة، وكأنّ لها مقاييسها وغاياتها المطلقة، بل هي حقيقة إنسانية تتبع الإنسان. فليس اللحظة التأسيسية للزواج هي التي تعبّر عن تشكيل الاتحاد بين المسيح والكنيسة فقط، لكن أيضاً العلاقة الزواجية التي تظهر استمرارية ذاك الاتحاد السري والمقدس. هذا يعني ببساطة أنّ سبب الزواجِ، هو شركة حياة كلّها بين رجل وامرأة، بهدف الإنجاب وتربية البنين.

على أساس الحياة الزوجيّة المشتركة، لا بُدّ من وجود فعل يهب من خلاله كل واحد للآخر ليس شيئاً مما يمتلك الطرف، وإن كان ذو قيمة ثمينة جداً، لكن يُعطي من خلاله نفسه كما هو، أي هو فعل حبّ وفقاً للمبدأ الانجيلي "ليس لأحد حبّ أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحبّائه" (يو 15، 13). وهذا الحبّ الرائع الإلهي والإنساني، بكونه انعطافاً اراديّاً من شخص نحو شخص آخر، يشمل على خير الشخص بكامله…والحبّ يقود الأزواج إلى تبادل في العطاء الذاتي الحرّ. هنا تظهر كمال حقيقة الحبّ الزوجيّ، حبّ بين الأشخاص، حبّ يتمركّز في الشخص، في خيره، خير يهبه كلا الزوجيّن لبعضهما.

هذا فضلاً عن أن دوام العلاقة الزوجيّة أمر ضروري لإعطاء فرصة للنمو التدريجي للفهم والتعاطف والانسجام والحب المتبادل بين الزوجيّن. وبدون هذا الحب وهذا التعاطف لن تتحقق السعادة. إن كثيرين من أصحاب النظرة الرومانسية الخيالية يتصورون أنه عندما يقع شخصان في الحبّ، فسرعان ما تتحطم الحواجز بينهما كما ولو بقوة سحرية، وحالاً يتم الانسجام بلا معوقات. وقد يبدو الأمر كذلك في نزوة الانفعال الطارئ والحماس المؤقت؛ لكن الواقع يؤكد عكس ذلك بإن عملية التفهم المتبادل والانسجام معاً عادة تتم ببطء شديد… ولعل عدم استعداد الشريكين لتقبل وتحمّل معاناة هذا التكيّف البطيء هو السبب في كثير من حالات الطلاق التي تتم بعد حبّ جارف… معظم الناس إن لم يكن كلهم يريدون حلولاً سريعة لمشكلاتهم، وهذا ضرب من الخيال. التكيّف السليم في العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة قد يحتاج إلى شهور وسنين أحياناً، كذلك تكيفهما معاً وانسجامهما في أمور أخرى مثل الذوق، والنظرة إلى الحياة، والطباع، قد يحتاج إلى وقت أطول. وهذا ليس شيئاً غريباً إذ أنّ أنانية الإنسان واهتمامه الزائد بنفسه، وغير ذلك من المكونات المركبة في شخصيته تعوق قدرته على عطاء النفس للطرف الآخر بلا حدود، وتحتاج إلى وقت وصبر لكي تجد طريقها إلى الاستقرار.

أظهر المجمع الفاتيكاني الثاني أن الضابط القانوني للمؤسَّسة الزواجية يقوم على العلاقة الحتميّة السببيّة بين الرضى الزَّوجي القائم على أساس كلمة "عهد" بين شخصين تم تصميمه (in fieri) لحظة تبادل الرضى بين الزّوجين اللذّين أظهرا النيّة في تأسيس مجتمع حياة زوجية؛ وموضوع الزواج، الذّي يجعل الرضى الزواجيّ في التصميم زواجيًّا (in facto esse) ويجب أن يتم تنفيذه في مسار الحياة الزَّوجيّة: نقرأ في العدد 48 ما يلي: إنَّ الشركة الحميمية في الحياة والحبّ الزوجيّ… قائم على رِضى شخصيّ غير قابل للنقضَ والتراجع. وهكذا فالعمل الإنسانيَ الذي يتبادلُ به الأزواجُ العطاء والتقبُّل هو توافقٌ ترابطيَ ثبَّتَتْه الإرادة الإلهية…والرجلُ والمرأةُ برباط الزواج "ليسا هما اثنين من بعدُ، بل جسدٌ واحد" (متى 19: 6)، يتعاونان ويُساند أحدهما الآخر بما بيْنهما من اتّحادٍ حميم في الشَّخص والعمل…وهذا الاتّحاد الحميم، في كونه عطاءٌ متبادلٌ بين شخصين، وكذلك خيرُ البنبن، كُلُّ ذلك يقتضي أمانةً تامةً عند الزوجين، وارتباط الواحد بالآخر ارتباطاً لا ينفصم". وفعل الرضى مؤسّس على وحدة الشخص البشري غير القابلة للتجزئة، الذّي هو واحد و فريد، رغم تعددية مقوماته من: روح وجسد وقلب وضمير وعقل وإرادة. لذلك لمعالجة قضية زوجية ما، لا بُدّ من الانطلاق من واقع الإنسان التاريخي، إنسان بواقعه المتألم والمُفتدى حسب الوحي الذّي يضيء عقولنا وخبراتنا؛ وأيضاً من منطلق قوة وضعف وجوده الإنساني. فالعلاقة بين فعل الرضى، الذّي يُبنى على أساسه الزواج، والوضع الزواجي الذّي ينبثق من الفعل، أدى بالضرورة إلى الانتقال من التفكير المؤسّساتي للزّواج إلى التفكير الشخصاني بدون الفصل بينهما. لأنّه لا يمكن الفصل بين الإرادة في الزواج و موضوع الزواج، "فمن يعقد زواجاً يفترض أنه أراد الزواج، وموضوع الزواج هو أن يريد بفعل إرادة صريح كل ما بدونه لا يمكن أن يقوم زواج". على هذا الضوء ينبغي معالجة صحّة الزواج ليس فقط بالعودة إلى العناصر الأساسية المكوَّنة للعهد الزَّوجيَ، بل أيضاً الأخذ بعين الاعتبار مسار الحياة الزَّوجية، لأنَّها ليست حقيقة معزولة عن حياة الإنسان الشاملة، بل هي حقيقة بشريّة إنسانية تتبع الإنسان.

أدخل هذا التفكير الجديد في الشرع الجديد للكنيسة اللاتينية 1983، والشرع الشرقي الجديد، سنة 1991 اللذّين استخدما في تعريف الزواج العبارات ذاتها كعبارة "مشاركة في الحياة" Consortium vitae مشيراً لشموليّة الحقوق وواجبات الزوجين، وألغى عبارة "عقد الزواج" بعبارة "عهد الزواج" الذّي ينبغي أن تُوضح طبيعة الفعل الذّي يعطي بدءاً للزَّواج. فالجوهرالأساسي للمؤسّسة الزّوجيّة قائم على العهد الذّي يقطعه الزوجان لإقامة شركة في الحياة بينهما تعود لخير الزَّوجين بالدرجة الأولى والتي تكتمل كلياً بإنجاب الأولاد. في هذا الإطار نجد أن شريعة الزواج الجديدة أصبحت تشمل، موضوع الرضى الذّي هو الزوجان نفسهما إضافة إلى فعل الرضى الزواجيّ كمرحلة التصميم، وأصبح مسار الحياة الزّوجيّة كمرحلة التنفيذ جزءاً لا يتجزأ من الرضى الزواجيّ المتبادل. والرّضى وفق الشرع الكنسي الكاثوليكيّ هو "فعل إنساني"، خاص بالانسان بقدر ما يشعر بالسيادة أثناء قيامه به بإرادته وبعقله. والافعال الانسانيّة هي تلك الأفعال الحرّة التي تنجم عن إرادة حرّة على ضوء التعقل الحرّ، وفي حالة نقص أحد هذين العنصرين أو بوجود عيب في أحدهما، فلا يمكن الحديث عن فعل إنساني كامل. التعقل والإرادة ليسا بملكيتين متميّزتين، بل أنّ فعلهما ليس بكيانين منفصلين ومنغلقين في نفسهما، إنما هو فعل واحد في الوقت نفسه "حكم مراد" و"إرادة مقدّرة"، فلا يوجد فعل تعقل غير مرتبط بالإرادة والعكس صحيح أيضاً. فالإنسان يمتلك العقل كينونة وكقوّة، وإرادة كملكية، تجعله قابلاً لأن يحرك نفسه سواء نحو غايته محاولاً تحقيقه، أم نحو الوسائل التي تهدف للغاية نفسها، ونحو موضوع محدّد. والرّضى كفعل إرادي، قبل بلوغه لكمال الفعل المقرّر والمقصود، هو مسبوق بسلسلة من أفعال جزئية في العقل، أو أربع مراحل: 1-التصوّر؛ 2-المناقشة؛ 3-القرار؛ 4-التنفيذ، طبقاً للحكمة المعروفة: لا أحد يستطيع إرادة شيء إذا لم يعرفه. ومرحلة القرار هي من بين هذه المراحل الأربع التي يمكن أن تكوّن الفعل الإرادي، ولكن الفعل الإرادي لا ينتهي إلاّ في المرحلة الرابعة، أي في مرحلة التنفيذ. لذلك، يصبح الرّضى ثمرة التقييم الحرّ سواء مع أو ضد لمختلف الإمكانيات، أي أنّه يصبح ثمرة حكم عقلي عملي، معدّ بشكل ملموس لشخص محدّد ولزواج محدّد.

وأيضاً من المكوّنات الأساسيّة لفعل الرضى الزواجيّ، الإرادة، لأن الأمر يخصّ أفعالاً إرادية ذات طبيعة تعاقديّة، الذي تنتج فاعليته القانونيّة، أي الزواج، باستمراره أو كحالة حياة، في زمن محدّد، ويُصبح لا رجعة فيه وخالياً من قدرة هدم الشيء الذي ولّده، في اللحظة التي فيها أعطى بداية للفاعلية القانونيّة، أي الوثاق الزوجيّ. فالإرادة تتميّز، في فكر المعاصر، بأنّها ملكة قيادة الشخص، هي التي تحرّك الشخص السويّ في عمله ونشاطه، مستعينة في ذلك بالعقل-في الفكر وفي النظرة إلى الكون والحياة والإنسان…-وبالوجدان-في العلاقات والمعاملات. فالشخص يعي بشكل كامل ما يفعله ولماذا يتممه. فالرّضى الزواجيّ هو من الأفعال الإنسانيّة، الناتجة عن عمل العقل وعمل الإرادة.

في هذا المجال، يقوم اختصاص المشرّع أو التنظيم القانوني الكنسيّ على منح قيمة قانونيّة للإرادة، التي هي السبب المباشر للعلاقة الإلزامية بين الزوجين. ويتم الاعتراف بقيمة إرادة الشخص عندما تعمل الإرادة طبقاً للشروط التي قرّرت من الشرع. لذا، لكي يعترف الشرع بمفاعيله القانونيّة، على الفاعل أن يتمم في لحظة إقامة الفعل، جميع الشررط الضرورية المطلوبة من الشرع. وأنّ التطابق مع أنظمة الشرع يجعل الفعل مستحقاً لكي يكون عنده تأثير قانوني.

حسب القانون 824 الشرقي الجديد البند الثاني، إنَّ قيام فعل زواج يعتمد على عناصر محددة، جوهرية مطلوبة من طبيعة الزواج وفقاً للشرع العام. ففي حالة النفي و الرفض لهذه العناصر، يعتبر الفعل غير قائم فيكون الزواج باطلاً. والتقليد القانوني والاجتهادات الروتاليّة تطالبان بوجود فعل إرادي وُضْعي لإثبات نفي أحد الطرفين أو كلاهما خاصة جوهرية أو رفض غاية جوهرية للزَّواج. فالعنصران الأساسيان لكلّ الأفعال القانونية هما العقل و الإرادة. فالإنسان لا يمكنه أن يرغب في شيء ما لم يدركه العقل. لذلك فكل ما يعترض أو يعرقل عمل العقل (كالقاصر سناً أو عقلاً) أو الإرادة، من شأنه أن يعيب الفعل القانوني، ويجعله ناقصاً وغير كاف لصحّته. فالفعل القانوني ينتج عن إرادة حرّة و فاعلة، تقتضي أن يعمل الشخص باختياره الواعي بدافع داخلي ذاتي لا غَريزيّ أو خارجيّ قَسريّ، لاسيما إذا تعلّق الأمر بالأعمال المهمّة التي تخصّ الاختيار الأساسي الحرّ لنوع الحياة الذّي يُريد، في أنّ يتحملَّ الشخص في الزواج مسؤوليّة الالتزام بوعي، لإقامة علاقة شخصانيّة، وفقاً للأنظمة المقرّرة في الشرع وبالشروط الضرورية لكي يكون للفعل قوة قانونية، وإلاّ اعتبر الزواج باطلاً. فالشرعية القانونيّة ضرورية لكي يعترف الشرع بالمفاعيل الناتجة عنه.

فإذا كان لدى أحد الزوجين أو كلاهما نيّة باطنية وليدة إرادة وضعي غير معلنة intentio non contrahendi في رفض الزواج، مثل هذه الحالة يعتبر الزواج باطلاً بسبب التلجئة الكاملة. ولتثبيت فعل التلجئة يقتضي التفتيش عن الأسباب الدافعة لتأييده وتمييزه عن سبب الزواج. والإرادة الزَّوجية لقيام الزواج ليست كافية، فمن الضروري وجود سبب، حيث من شأنه أن تقرر الإرادة في عقد زواج، وإلاّ لا وجود للحدث: والعقد غير موجود إذا نقُص الموضوع الذّي يقع عليه الرضى، وهو هبة الذات المتبادلة بين الزوجين التي تتضمَّن الأفعال الزَّوجية (القانون 817، بند 1). بواسطة رضى الرجل والمرأة اللذين يهبان كلاهما ذاته للآخر ويقبلانه بعهد لا رجعة فيه، فيُقيمان حالة شخصيّة، موجَّه لإقامة الزواج (ق. 817 البند 1)، به الحب يصبح شيئاً واجباً. لذلك لا يمكن القول أنَّهما يؤسسان زواجهما، إنَّما هما يدخلان في عهد مُقرَّر سابقاً من الله. والكنيسة تقبل رضى الزّوجين الناطق في الألفاظ، لأنَّه "مكتوب في قلوبهم" (روم 2: 15)، والذي يُعبّر عن قوام خير الزّوجين العامّ: المحبة، الأمانة، الاحترام، ثبات اتحادهما حتى الموت. فخير كليهما الذّي هو في الوقت نفسه خير كلّ واحد منهما، يجب أن يصبح في ما بعد خير الأبناء". فموضوع الزواج يَتطلب النوعية أو الطريقة التي يفرضها على نفسه طالب الزواج للقيام بالواجبات والحقوق الزواجيّة. فمن لا يتمتع بحكم في موضوع الواجبات والحقوق الزواجيّة يعقد زواجاً باطلاً. كوجود عاهة نفسية خطيرة متكونة ومتأصلة في الإنسان قبل الزواج ينتج عنها استحالة القيام بالواجبات الزّوجيّة التي تتطلبها مؤسسة الزواج. أو أن الشخص الذّي ينجز الفعل غير مؤهل وعاجز، فهنالك عدم الأهلية العقلية وهي أكثر أهمية وأساسيّة لأنها تنظر بجميع الأفعال. إذاً يجب التمييز بين صعوبة القيام بمسؤوليات الحياة الزوجية المشتركة وبين عدم القدرة النفسية على تحمل المسؤوليات.

فعل الرضى الزَّوجي إن كان صحيحاً، لاحتوائه على جميع العناصر المطلوبة لصحته، يمكن أن تشوبه عيوب تعطل الفعل بحد ذاته وتؤثر على حرية القرار التي هي من جوهر الزواج. هناك بعض العيوب يمكنها أن تكون قوة ضاغطة صادرة عن عوامل خارجية لا يمكن مقاومتها مثل الإكراه والخوف (ق. 825) ؛ اضطرابات نفسيّة بسبب خطر وشيك أو في أت في المستقبل؛ عنف أخلاقي ينبثق من الخارج ويؤثر على نفسية الشخص والذي يجمّد فعل الإرادة الحرة أو نزعها بقصد انتزاع الرضى. ويجب أن تكون هذه العوامل المذكورة سبباً لعقد الزواج وبدونه لا يتمّ العقد. أمّا العيوب الصادرة عن العوامل الباطنية، التي تؤثر بعضها على العقل فهي: الجنون، الجهل، الغلط، الغش؛ وبعضها تؤثر على الإرادة وبأمور جوهرية تتعلق بطبيعة الزواج (ق. 819). بسبب هذه العيوب، الفعل القانوني يمكن اعتباره غير قائم أو باطل أو عديم المفعول؛ أو غير صحيح، أو قابل للبطلان. كما هناك أسباب أخرى تعطل الرضى القائم بحد ذاته، في حال أصبح السبب لدى المتعاقد شرطاً أساسياً بدونه لا يتم الاحتفال بالزواج. في هذه الحال، إنَّ فرضيّة وجود عيب في الرضى الزواجي منذ البدء والّتي أفَسَدَتْ نتائجه الرابطة الزوْجيّة من الأصل بواسطة الظرف الذي يُؤَثِّرُ على صحّة الزواج نفسه: يجيز تدخّل المحكمة الكنسية المختصة لكي تنظر في الطلب القانوني المقدّم من المدعيّ وفقاً للأصول والأحكام الكنسيّة لتعلن بطلان الزواج أي أنَّ الزواج لم يكن اصلاً قائماً وفقاً للقانون العام والوقائع.

ويُرجع القانون 1360 حق الطعن في الزواج إلى الزوجين، وهذا عندما يستند طلبهما إلى سبب يختص بهما فقط. وعلى القاضي الكنسي أن يحتاط لأمر التواطؤ بين الزوجين، تخلصا من عقد الزواج، بوضعهما موانع اتفقا على تقديمها للمحاكم، وبذلك يُعتقان من وثاق الزواج بعد عقده. لذا يقول قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في خطابه أمام أعضاء الروتا رومانا "إنّه ينبغي أن نذّكر أنّ الزوجين، اللذّين يقع عليهما الحقّ في رفع دعوى بطلان زواجهما، ليس لديهما الحقّ للبطلان ولا لصحته. لكن لديهما القدرة القانونيّة على تقديم قضية بطلان زواج إلى السلطة الكنسية المختصة ملتمسين قراراً بهذا الخصوص". لذلك يجب التمييز بجلاء بين انحلال الزواج بالتطليق -وهو ما يقع لأسباب لاحقة على الزواج- وبين الانحلال الذي يرجع لسبب من أسباب البطلان قد يكون قائماً قبل الزواج أو حادثاً بعده، ومن شأنه انهيار أحد أركان الزواج الجوهرية.