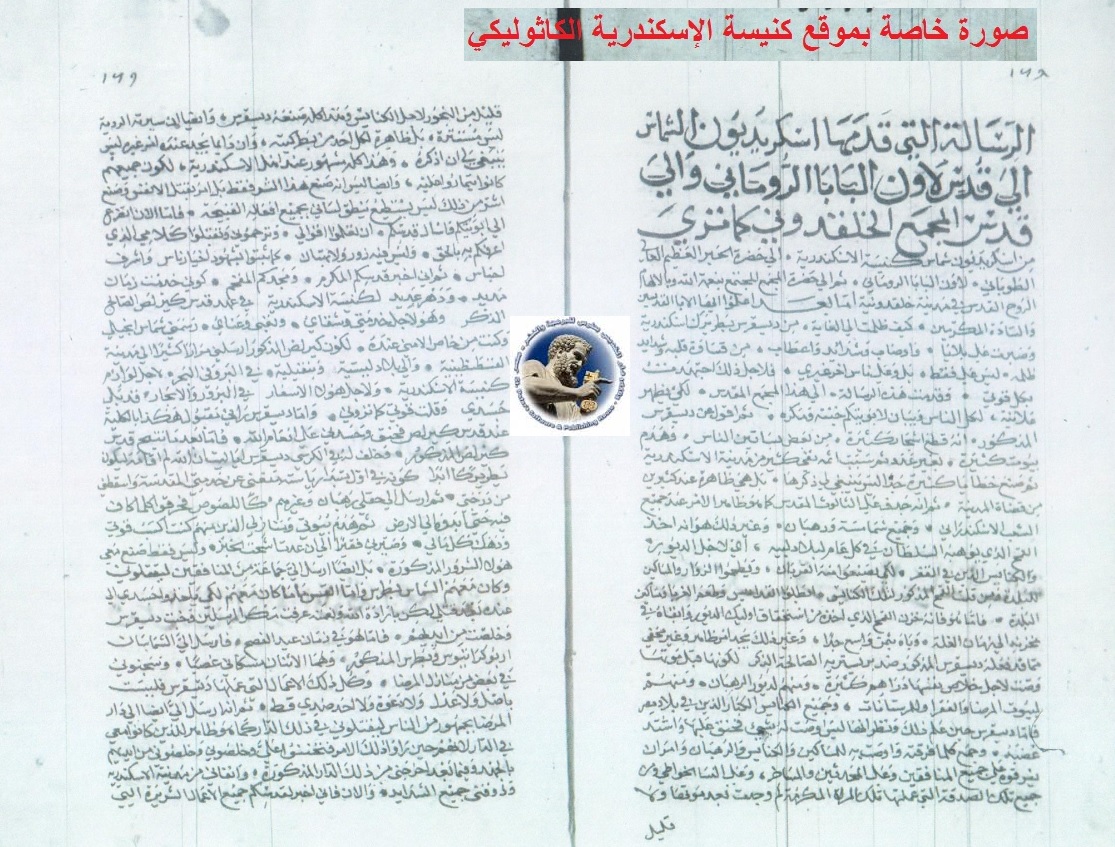

التي أرسلها للآباء 630 الذين حضروا المجمع المسكوني الخلقدوني المنعقد في 451

لابه وكوسارت، المجامع، المجلد4، الحقل 344

مين، الآباء اللاتين، المجلد54، الحقل756[1]

خاص بالموقع –

نقلاً عن ترجمة إنكليزية للقس الدكتور في اللاهوت وليم برايت في كتابه مواعظ مختارة من القديس لاون الكبير في التجسد مع رسالته المدعوة «طومس[2] لاون»

أهدي هذه الرسالة الرسولية إلى الذين يشتاقون إلى حقيقة تاريخية، إلى الذين يفتشون عن الحق، إلى الذين لم يقرؤونها ومع ذلك سطروا عن هذه الرسالة “طومس لاون النجس” ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرون لم أجد كتابًا يخص تاريخ المسيحية في مصر موثق بوثائق أو مخطوطات أو كتب مطبوعة حتى أصبحت المكتبة العربية فقيرة جدًا لكتاب موثق بالأخبار التاريخية المسيحية المصرية، لم ينشر كتابًا عن تاريخ الكنيسة المصرية ومرفق به صورة من الأوراق الرسمية المتعلقة بالبطريركية أو الفرمانات أو القرارات الملكية أو الرئاسية أو المعاملات الصادرة من الباب العالي مما له دخل في تاريخ الكنيسة وكذلك براءات الباباوات المحفوظة في الفاتيكان أو في سجلات البطريركية، فأصبحت الكتب المطبوعة يوجد بها تيار التعصب الطائفي أو سرد قصص أو روايات ليس لها أصل في الواقع التاريخي، أو طمس الأخبار التاريخية الكنسية بالزور، حتى سطّر أصحاب هذه الأقلام ذكر اسم مسيحيين لأول مرة في مصر وهذا يتنافى تمامًا مع سفر أعمال الرسل: «وفي أَنطاكِيةَ سُمِّي التَّلاميذُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَسيحِيِّين»(أع11: 26)، وهناك أمور كثيرة لو أحصيناها تكتب في مجلدات ضخمة، ليست غايتنا هنا، تحليل هذه الكتب التي امتلأت بالتعصب أو التزوير أو الجهل إنما نريد فقط إبراز الحقيقة التاريخية الموثقة بالمخطوطات والوثائق والكتب التاريخية التي طمسها مر الزمن، والأجيال، فصارت منسية. وسوف ننشر على صفحات هذا الموقع الكربم بحث موثق: «المجمع المسكوني الخلقدوني المنعقد سنة 451 وكنيسة الإسكندرية على ضوء مخطوطات ووثائق دار الكتب المصرية بباب الخلق ودار الوثائق القومية بكورنيش النيل -القاهرة»، ونبرز فيه دور الكنيسة القبطية الكاثوليكية(الكنيسة القبطية الخلقدونية أو الكنيسة القبطية المتحدة بروما كما سُجل في الوثائق والمخطوطات). فتاريخ الكنيسة المصرية في أمس الحاجة ليسجّل بالوثائق المكتوبة حتى يتم إبراز حقيقة التاريخ الكنسي المصري التي طمستها القصص والروايات والتيارات المتشددة لفئة معينة والتعصب الطائفي والجهل الأعمى ومن هنا نعيش في الحقيقة ومع الحقيقة نسير جميعًا في دربها.

]أما وقد قرأنا رسالتكم التي أدهشنا تأخر وصولها إلينا واطلعنا على سجل مناقشات الأساقفة حصلنا أخيرًا على صورة واضحة عما أثير عندكم من عثرات ضد الإيمان القويم. وظهر لنا الآن ما غمضت علينا أسبابه سابقًا. إن أفتيشيوس الذي كان يستحق في مظهره أن يكرم بلقب كاهن قد بان الآن أنه خال من الإدراك والخبرة. فانطبقت عليه كلمات النبي: «كَلامُ فمِه إِثمٌ وخِداع وقد عَدَلَ عنِ التَّعَقُّلِ والإِحْسان. في الإِثم على مَضجَعِه يُفَكِّر وفي طَريقٍ غيرِ صالح يَقِف وعنِ الشَرّ لا يُعرِضُ» (مز35: 3و4) وأي شيء أكثر لؤمًا من أن يرضى المرء بأن يكون تفكيره ضد الله ولا يصغى إلى نصح من هم أوفر منه حكمة وعلمًا؟ ولا يقع في هذه الحمأة إلا الذين يعتمدون على عقولهم حين يعسر عليهم فهم الحقائق الغامضة ولا يراجعون ما يقوله الأنبياء والرسل والأناجيل. وهكذا يمسون معلمين الضلال لأنهم لم يكونوا تلاميذ الحق.

فما هي المعرفة التي استقاها من صفحات العهدين القديم والجديد المقدسين وهو الذي لم يفهم حتى فاتحة دستور الإيمان؟ وقد عجز عقل ذلك الشيخ عن فهم ما قاله الباحثون عن الولادة الجديدة. أما وقد عجز عن معرفة ما يجب أن يعتقد به من جهة تجسد كلمة الله ورفض أن يفحص الكتب المقدسة فحصًا كافيًا ليحصل على نور الفهم، فقد كان عليه على الأقل أن يقبل ذلك الاعتراف العام الذي يعترف به كل المؤمنين: «نؤمن بالله الآب القادر على كل شيء وبيسوع المسيح ابنه الوحيد ربنا الذي ولد من الروح القدس ومن العذراء مريم».

بهذه المواد الثلاثة قد تحطمت كل أسلحة وقوى المبتدعين تقريبًا، لأنه عندما يؤمن المرء بأن الله هو في الوقت نفسه كلى القدرة وهو الآب فقد تبرهن أن الابن هو منذ الأزل مع نفسه لا يختلف في شيء عن الآب لأنه ولد وهو إله من إله، كلى القدرة من كلى القدرة، ولا يختلف عنه في المجد، وغير منقسم عنه في الجوهر، بل هو نفسه الابن الوحيد الابن الأزلي من الآب الأزلي، الذي ولد من الروح القدس ومن مريم العذراء. وهذه الولادة في وقت محدود لم تنقص شيئًا من الولادة الإلهية منذ الأزل ولم تضف إليها شيئًا. ولكنها بذلت بكليتها في عمل إعادة الإنسان الذي خدع ليستطيع بقوتها أن يتغلب على الموت ويقهر إبليس الذي له سلطة الموت. لأننا ما كنا لنستطيع الغلبة على مسبب الخطيئة والموت لو لم يتخذ طبيعتنا ويجعله طبيعته الخاصة ذاك الذي لا يمكن أن تفسده خطيئة أو يستولى عليه الموت. لأنه في الحقيقة قد حبل به من الروح القدس في بطن أمه العذراء التي ولدته كما حبلت به دون أن تخسر بتوليتها. ولكن إذا كان هذا (أي أفتيشيوس = أوطيخا) غير قادر أن يحصل على إدراك حقيقي من هذا النبع النقي للإيمان المسيحي لأنه بسبب عمايته صار لمعان الحقيقة الساطع مظلمًا أمام عينيه فكان عليه أن يخضع لتعليم الإنجيلي، وبعد أن يقرأ ما يقوله متى «نَسَبُ يَسوعَ المسيح اِبنِ داودَ ابنِ إِبْراهيم»(مت1: 1) يعود إلى بولس مسترشدًا فيقرأ في رسالته إلى الرومانيين: «مِن بولُسَ عَبْدِ المسيحِ يسوع دُعِيَ لِيَكونَ رَسولاً وأُفرِدَ لِيُعلِنَ بِشارةَ الله، تِلكَ البِشارةَ الَّتي سَبَقَ أَن وَعَدَ بِها على أَلسِنَةِ أَنبِيائِه في الكُتُبِ المُقَدَّسة، في شَأنِ ابنِه الَّذي وُلِدَ مِن نَسْلِ داوُدَ بِحَسَبِ الطَّبيعةِ البَشَرِيَّة» (1: 1-3). وكان عليه أيضًا أن يقوم ببعض البحث الجدي في كتب الأنبياء فيجد أن الله وعد إبراهيم قائلاً: «وَيتَبَارَكُ بِكَ جَميعُ عَشائِرِ الأَرض»(تك12: 3) ولكى يتجنب كل شك في المعنى الحقيقي لكلمة نسل (ذرية) يجب أن يعود إلى كلمات الرسول: «فمَواعِدُ اللهِ قد وُجِّهَت إِلى إِبراهيمَ «وإلى نَسْلِه»، ولَم يَقُلْ: «وإلى أنْسالِه» كما لو كَانَ الكلامُ على كثيرين، بل هُناكَ نَسلٌ واحد: «وإِلى نَسْلِكَ»، أَيِ المسيح» (غلا16:3) وكان عليه أن يصغى بأذن إدراكه إلى تصريح أشعياء: «ها إِنَّ الصَّبِيَّةَ تَحمِلُ فتَلِدُ آبناً وتَدْعو اسمَه عِمَّانوئيل»(14:7) الذى تفسيره «اللهُ معَنا»(مت1: 23). وكان يجب عليه أن يقرأ بإيمان كلمات النبي نفسه: «لِأَنَّه قد وُلدَ لَنا وَلَدٌ وأُعطِيَ لَنا آبنٌ فصارَتِ الرِّئاسةُ على كَتِفِه ودُعِيَ أسمُه عَجيباً مُشيراً إِلهاً جَبَّاراً، أَبا الأَبَد، رَئيسَ السَّلام» (5:9). وكان يجب عليه ألا يتكلم بدون تروٍ فيفهم من أقواله إن الكلمة صار جسدًا بمعنى أن المسيح الذي ولد من بطن العذراء مريم كان له قوام إنسان ولكن لم يكن له جسد مأخوذ حقًا من جسد أمه. ومن الممكن أن ما دعاه إلى أن يظن أن ربنا يسوع المسيح لم يكن من طبيعتنا ما قاله الملاك الذي أرسل إلى العذراء مريم المباركة: «إِنَّ الرُّوحَ القُدُسَ سَينزِلُ عَليكِ وقُدرَةَ العَلِيِّ تُظَلِّلَكِ، لِذلِكَ يَكونُ الـمَولودُ قُدُّوساً وَابنَ اللهِ يُدعى» (لوقا 35:1)، فظن أنه بما أن حبل العذراء نشأ من عمل إلهي لذلك لم يكن الجسد الذي حملته من طبيعة الأم التي حبلت به. ولكن يجب ألا نفهم من الولادة الفائقة العجب أن جدة أسلوبها وتفرده قد ذهب بخاصة النوع. فإنّ الرّوح القدس هو الذي منح العذراء الخصب ولكن من الجسم ولد جسم حقيقي. «الحِكمَةُ بَنَت بَيتَها»(أم9: 1) صار الكلمة جسدًا وسكن بيننا أعنى في ذلك الجسم الذي اتخذه من كائن بشرى والذي نفخ فيه روح حياة عاقلة. وبناء عليه إذ قد حفظ التمييز بين الطبيعتين والجوهرين، وقد اجتمعا في الأقنوم الواحد، اتخذت العظمة التواضع والقوة والضعف والخلود التعرض للموت والطبيعة التي لا يمكن أن يعتورها تغيير اتحدت مع الطبيعة المتغيرة لكي يوفي الدين الذي استوجبته حالتنا، وصار هو الوسيط الوحيد بين الله والإنسان – الإنسان يسوع المسيح. وهكذا يمكنه من جهة عنصر واحد أن يموت مع أنه غير ممكن أن يموت في عنصره الأخر. ولذلك فبطبيعة الإنسان الحق الكاملة التامة ولد إلهي حق كاملاً فيما كان له وكاملاً فيما كان لنا. وبما لنا نعنى ما كونه الخالق فينا في البدء وما اتخذه هو لكي يعيده كما كان، لأن مما جلبه الخادع وقبله الإنسان المخدوع لا يوجد منه أثر في المخلّص. وكونه اتخذ لنفسه نصيبًا من أمراضنا لم يجعله مشاركًا لنا في خطايانا. إنه اتخذ شكل عبد بدون دنس الخطية. فأغنى ما هو بشرى دون أن ينقص مما هو إلهي. وبإفراغه نفسه بحيث صار غير المنظور منظورًا وشاء مبدع الكائنات كلها أن يكون بين المائتين كان ذلك تنازلاً من قبيل الرحمة لا نقصًا في القدرة. وهكذا فالكائن نفسه الباقي في صورة الله صار إنسانًا في صورة عبد. لأن كلا من الطبيعتين حفظت خواصها بدون تغيير أو نقص. وكما أن صورة الله لا تنفي أو تزيل صورة العبد هكذا صورة العبد لا تعطل صورة الله. لأنه وقد تباهى الشيطان بأن الإنسان الذي خدع بحيلته قد حرم من العطايا الإلهية وبتجرده من موهبة الخلود وقع تحت حكم الموت المحزن وهكذا وجد الخادع وهو في وسط تعاسته نوعًا من العزاء بوجود شخص أخر رفيقًا له في المعصية. وأما الله فعملاً بمبدأ العدل قد غيّر ما كان أعده للإنسان الذي خلقه وجعله في منزلة سامية من الشرف. فنشأت الحاجة إلى السماح بمشورة سرية حتى أن الذي لا يعتريه تغيير والذي يستحيل أن تجرد إرادته من كرمها وجودها ينجز خطته الأصلية من لطف محبته لنا بسر بعيد عن الفهم والإدراك.

وهكذا فالإنسان الذي دفع إلى السقوط بحيلة الشرير الخبيثة لا يهلك خلافًا لما قصده الله. فابن الله ينزل من كرسيه في السماء دون أن يبتعد عن مجد الآب ويدخل في هذا العالم الأدنى مولودًا على صورة جديدة بأسلوب جديد في الولادة. لأنه وهو في دائرته الخاصة غير منظور صار في دائرتنا منظورًا، والذي لا يمكن حصره في مكان رضى أن يكون محصورًا، ومع أنه مازال هو هو قبل الأزل بدأ وجوده في وقت محدود. رب الكون بأسره سمح لعظمته التي لا تحد أن تحجب واتخذ لنفسه صورة عبد. الله غير المتألم لم يرفض أن يكون إنسانًا متألما. والذي لا يعتريه موت رضى أن يخضع لشرائع الموت. وولد بأسلوب جديد من الولادة لأن البتول مع جهلها وهي مصونة المساكنة قدمت مادة جسده.

وما أخذ من أم الرب كأن الطبيعة لا الخطيئة. ولا يعنى عجب ولادة ربنا يسوع المسيح في بطن العذراء أن طبيعته تختلف عن طبيعتنا، لأنه هو نفسه إله حق وهو أيضًا إنسان حق، لا وهم ولا تخيل في هذا الاتحاد عندما تلتقي معاضدة الناسوت ورفعة اللاهوت. لأنه كما أن الله لم يتغير بظهور الشفقة هكذا لم يبتلع الإنسان بإغداق الكرامة. وكل واحدة من الطبيعتين تقوم بما يختص بها بالاشتراك مع الأخرى. أعنى أن الكلمة يقوم بما يختص بالكلمة والجسد يقوم بما يختص بالجسد. الواحدة تسطع بالعجائب والأخرى تخضع لأنواع الأذى. فالكلمة لا يتخلى عن المساواة مع الآب في المجد، والجسد لا يتجرد من طبيعة جنسنا. لأنه، وكم أعدنا هذا القول، هو هو واحد لم يتغير، ابن الله حقًا وابن الإنسان حقًا. هو إله إذ أنه «في البَدءِ كانَ الكَلِمَة والكَلِمَةُ كانَ لَدى الله والكَلِمَةُ هوَ الله» (يو1:1). وهو إنسان لأن «والكَلِمَةُ صارَ بَشَراً »(يو14:1)، إله «بِه كانَ كُلُّ شَيء وبِدونِه ما كانَ شَيءٌ مِمَّا كان»(يو3:1) وإنسان: «أَرسَلَ اللهُ ابنَه مَولودًا لامرَأَةٍ، مَولودًا في حُكْمِ الشَّريعةْ» (غلا4:4).

ولادة الجسد هي ظهور الطبيعة البشرية. وولادة العذراء طفلاً هي دليل القدرة الإلهية. طفولة المولود عرضت وضيعة بالقمط وعظمة المتعالي أعلنت بأصوات الملائكة. الذي يكيد هيرودس لقتله هو كالبشرية في مهدها. والذي يبتهج المجوس بعبادته ساجدين له هو رب الكل. وإذ جاء ليعتمد من يوحنا سابقه فلئلا يبقى اللاهوت محجوبًا بالجسد ومختفيًا، تكلم صوت الآب بالرعد من السماء «هذا هُوَ ابنِيَ الحَبيبُ الَّذي عَنه رَضِيت» (متى 17:3). وهكذا فالذي جرب وهو إنسان بحيلة إبليس هو نفسه تقوم الملائكة بواجب خدمته كإله (متى11:4). الجوع والعطش والتعب والنوم كل هذه من دلائل ناسوته. ولكن إشباع خمسة آلاف بخمسة أرغفة(يو6: 1-15)، وإعطاء ذلك الماء الحي للمرأة السامرية، الماء الذي كل من يشرب منه لا يعطش أبدًا(يو4: 1-42)، والمشي على سطح البحر بقدمين لا تغرقان وإصدار الأوامر للعاصفة أن تسكن فتهدأ الأمواج المتلاطمة(يو6: 16-21)، كل هذا كان ولا شك من خواص اللاهوت. ولا يمكن أن ينسب إلى طبيعة واحدة أن تبكي بشعور الحزن على صديق مات وأن ينسب إليها هي نفسها إقامته بصوت الآمر وإعادة الحياة إليه بعد إزاحة الحجر الكبير عن باب القبر حيث انقضى على الميت فيه أربعة أيام(يو11: 1-44)، أو أن يعلق على خشبة(لو23: 26-43)، وأن يجعل كل العناصر ترتجف وقد تحول نور النهار إلى ظلمة الليل(مت27: 45-56)، وأن يسمر بالمسامير(يو19: 17-19) وأن يفتح أبواب الفردوس للص المؤمن(لو23: 42و43). وهكذا لا يمكن أن ينسب إلى طبيعة واحدة بعينها قوله «أَنا والآبُ واحِد»(يو10: 30) وقوله «لأَنَّ الآبَ أَعظَمُ مِنِّي». لأنه كما أن في الرب يسوع المسيح الأقنوم الواحد إله وإنسان فما يتصل بهما كليهما صنعة يختلف عما يتصل بهما مجدًا، لأن له بما يختص بنا الناسوت وهو دون الآب، في حين أن له مما يختص بالآب اللاهوت المساوي للآب. وهكذا فبسبب الوحدة في الأقنوم التي يجب أن تفهم أنها وحدة في الطبيعتين نقرأ من جهة أن «الَّذي نَزَلَ مِنَ السَّماء»(يو3: 13) لأن ابن الله اتخذ جسدًا من العذراء التي ولد منها. ومن جهة ثانية يقال: «وكانَ في المَوضِعِ الَّذي صُلِبَ فيهِ بُستان، وفي البُستانِ قَبرٌ جَديد لم يَكُنْ قد وُضِعَ فيهِ أَحَد»(يو19: 41)، مع أنّه لم يحتمل هذا في حقيقة لاهوته وهو الابن الوحيد المساوي للآب في الأزلية والجوهر بل بالطبيعة البشرية الضعيفة، ولهذا نعترف كلنا في دستور الإيمان أن «ابن الله المولود الوحيد من الآب، أي من جوهر الآب، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في الجوهر، الذي به كان كلُّ شيء، ما في السماء، وما على الأرض، الذي لأجلنا نحن البشر، ولأجل خلاصنا، نزل وتجسّد وتأنس وتألم…»[3] حسب قول الرسول: «ولَو عَرَفوها لَما صَلَبوا رَبَّ المَجْد»(1كو2: 8). ولكن إذا كان ربنا ومخلصنا نفسه يستوضح بأسئلة إيمان تلاميذه قال: «مَنِ ابنُ الإِنسانِ في قَولِ النَّاس؟»(مت16: 13) ولما ذكروا عدة أراء لآخرين قال: «ومَن أَنا في قَولِكم أَنتُم؟»(مت16: 15) أعنى أن الذي هو ابن الإنسان والذي ترونه في صورة عبد وهو في الواقع جسد: «ومَن أَنا في قَولِكُم أَنتم؟»(لو9: 20). وعندما أجابه بطرس المغبوط بوحى من الله لينفع الشعوب كلها باعترافه: «أَنتَ المسيحُ ابنُ اللهِ الحَيّ»(مت16:16). لم يكن بدون استحقاق ما قاله له الرب: «طوبى لَكَ يا سِمعانَ بْنَ يونا، فلَيسَ اللَّحمُ والدَّمُ كشَفا لكَ هذا، بل أَبي الَّذي في السَّمَوات. وأَنا أَقولُ لكَ: أَنتَ صَخرٌ وعلى الصَّخرِ هذا سَأَبني كَنيسَتي، فَلَن يَقوى عليها سُلْطانُ الموت»(مت16: 17و18) واتخذ من الصخرة صفة الثبات والصلابة التي عزيت إلى فضيلته وإلى اسمه معًا لأنه بوحى من الله اعترف به أنه هو نفسه ابن الله والمسيح (متى16: 13-18). لأن قبول إحدى هاتين الحقيقتين دون الأخرى لا يفيد للخلاص. والخطر هو واحد نفسه أن يعتقد أن الرب يسوع المسيح هو إله وليس إنسانًا، أو أن نعتقد أنه إنسان وليس إلهًا. ولكن بعد قيامة الرب التي كانت في الحقيقة قيامة جسد حقيقي- إذ لم يقم إنسانًا أخر ثانية غير الذى صلب ومات- لم يتم في الأربعين يومًا إلا ما كان لجعل إيماننا كاملاً منزهًا عن كل شبهة؟ لأنه بينما كان يتحدث مع تلاميذه ويقيم بينهم ويأكل معهم ويأذن بأن يلمسه الذين وقعوا تحت تأثير الارتياب ويفحصوه بعناية، كان في الوقت نفسه يأتي إلى التلاميذ لهذه الغاية ويدخل عليهم والأبواب مغلقة، وبنفخته أعطاهم الروح القدس وفتح لهم أسرار الكتب المقدسة بعد أن وهبهم نور الفهم. هو بشخصه أظهر لهم جرحه في جنبه وآثار المسامير في يديه ورجليه وكل علامات الآلام التي لا تزال ظاهرة « أُنظُروا إِلى يَدَيَّ وقَدَميَّ. أَنا هو بِنَفْسي. إِلمِسوني وانظُروا، فإِنَّ الرُّوحَ ليسَ له لَحمٌ ولا عَظْمٌ كما تَرَونَ لي». (لو39:24). وكان هذا ليصير في إمكاننا أن نعترف أن خواص كل من الطبيعتين الإلهية والبشرية باقية فيه بدون أن تسبب انقسامًا، وأن ندرك أن الكلمة ليس ما هو الجسد، وأن نعترف بأن ابن الله الوحيد هو نفسه الكلمة والإنسان معًا. إن أفتيشيوس يجب أن يعتبر أنه لم يدرك سر هذا الإيمان لأنه لا يقر بأن طبيعتنا موجودة في ابن الله الوحيد أما بواسطة صنعة الموت أو بواسطة مجد القيامة. ولم يقنعه تصريح الرسول المغبوط الإنجيلي يوحنا إذ يقول: «وما تَعرِفونَ به رُوحَ الله وهو أَنَّ كُلَّ رُوحٍ يَشهَدُ لِيَسوعَ المسيح الَّذي جاءَ في الجَسَد كانَ مِنَ الله وكُلَّ رُوحٍ لا يَشهَدُ لِيَسوع لم يَكُنْ مِنَ الله ذاكَ هو رُوحُ المسيحِ الدَّجَّال الَّذي سَمِعتُم أَنَّه آتٍ. وهو اليَومَ في العالَم» (1يو4: 2و3). والآن ما هو أن نحل (أو نقسم) المسيح إلا أن نفصل الطبيعة البشرية عنه وأن نعطل باختراع مخز السر الذي به وحده نلنا الخلاص؟ زد على ذلك أنه ما دام في الظلام من جهة طبيعة جسد المسيح لابد أن يقع في نفس العماية من جهة آلامه. لأنه إذا كان لا يعتقد بأن صلب الرب لم يكن واقعيًا وكان لا يشك في أنه احتمل الآلام حقًا حتى الموت لأجل خلاص العالم. فكما أنه يؤمن بموته يجب أن يعترف بجسده ولا يداخلنه الشك في أن الذي يقول عنه أنه قابل للألم هو أيضًا إنسان له جسد كأجسادنا لأن إنكار جسده الحقيقي هو كإنكار آلامه. وإذا كان يقبل الإيمان المسيحي ولا يغلق أذنه عن سماع بشارة الإنجيل فلينظر أي طبيعة سمرت بالمسامير وعلقت على خشبة وليفهم من أين خرج الدم والماء عندما طعن الجندي جسد المصلوب بحربة(يو19: 31-37). وهكذا صار في إمكان كنيسة الله أن تنتعش بحوض الغسل وبالكأس معًا. وليصغ أيضًا إلى الرسول المغبوط بطرس يعلن أن تقديس الروح يتم برش دمه(1بط2:1). ودعه يقرأ كلمات الرسول نفسه-لا قراءة سطحية – «وقَد عَلِمتُم أَنَّكم لم تُفتَدَوا بِالفاني مِنَ الفِضَّةِ أَو الذَّهَب مِن سيرَتِكمُ الباطِلَةِ الَّتي وَرِثتُموها عن آبائِكم، بل بِدَمٍ كريم، دَمِ الحَمَلِ الَّذي لا عَيبَ فيه ولا دَنَس، دَمِ المسيح»(ابط1: 18و19). دعه أيضًا يقرأ ولا يناقض شهادة يوحنا الرسول المغبوط «ودَمُ يسوعَ ابنِه يُطَهِّرُنا مِن كُلِّ خَطيئَة»(1يو1: 7) وأيضًا «لأَنَّ كُلَّ ما وُلِدَ للهِ يَغلِبُ العالَم. وما غَلَبَ العالَمَ هذه الغَلَبة هو إِيمانُنا. مَنِ الَّذي غَلَبَ العالَم إِن لم يَكُنْ ذاكَ الَّذي آمَنَ بِأَنَّ يسوعَ هوَ ابنُ الله؟ هذا الَّذي جاءَ بِسَبيلِ الماءِ والدَّم يسوعُ المسيح. لا بِسَبيلِ الماءِ وَحْدَه بل بِسَبيلِ الماءِ والدَّم. والرُّوحُ يَشهَد لأَنَّ الرُّوحَ هو الحقّ. والَّذينَ يَشهَدونَ ثلاثة: الرُّوحُ والماءُ والدَّم وهؤُلاءِ الثَّلاثةُ مُتَّفِقون» (1يو5: 4-8) أعنى روح التقديس ودم الفداء وماء المعمودية. وهذه الثلاثة هي واحد وتبقى غير منقسمة ولا ينفصل أحدها عن الآخرين. فإن الكنيسة الجامعة بهذا الإيمان تنتعش وتتقدم. إننا يجب أن نؤمن أن في المسيح لا يكون الناسوت بدون اللاهوت الحقيقي ولا اللاهوت بدون الناسوت الحقيقي. ولكنكم أثناء فحصكم أفتيشيوس سألتموه فأجاب: “إني أعترف بأن الرب كان ذا طبيعتين قبل الاتحاد ولكنى أعترف بطبيعة واحدة بعد الاتحاد”. وإني لا دهش كيف لم يوبخه أحد القضاة على اعتراف كهذا هو من الخلط واللغو في الكلام، وكيف صار السكوت عن تصريح من هذا النوع بلغ أقصى الحماقة ومنتهى التجديف كأنه لا يحسب تطاولاً ولا تجديفًا؟ ما دام من الكفر أن نقول أن ابن الله الوحيد كان ذا طبيعتين قبل التجسد، ومن الارجاف المزعج القول بأن الكلمة منذ صار جسدًا لم يكن فيه إلا طبيعة واحدة، ولئلا يظن أفتيشيوس أن ما تفوه به هو الصواب أو يجوز الإغضاء عنه إذ لم يعترض على كلامه أحد منكم نحرض غيرتكم الصادقة أيها الأخ المحبوب لإيصال القضية بإلهام الله الرحيم إلى نتيجة مقنعة ووجوب تطهير الرجل القليل الخبرة والعديم الاكتراث من فساد رأيه الوبائي. وإذ نرى كما ظهر جليًا من سجل الأعمال أنه أخذ يتراجع عن رأيه الخاص عندما حشرته براهينكم المقنعة في زاوية وأعلن أنه مستعد أن يعترف بما لم يعترف به سابقًا ويعود إلى الإيمان الذى حاد عنه. ولكنه وقد أبى أن يبسل العقيدة الكفرية ادركتم أيها الأخ أنه لا يزال مصرًا على غوايته فاستحق الحكم بتجريمه. أما إذا أظهر الندامة بإخلاص وصدق نية وأدرك ولو بعد فوات الوقت أن السلطة الأسقفية قامت بما يجب وأراد أن يقدم ترضية كافية فيجب عليه أن يرذل بالصوت الحى وينبذ تحت توقيعه بخط يده كل ما سبق فاعتقد به باطلاً وخطأ. فلا تكون الرحمة والشفقة مهما عظمت سببًا للوم إذا عومل بها عندما يعود إلى الصواب، لأن ربنا الراعي الحقيقي الصالح الذى بذل نفسه لأجل خرافه والذى جاء ليخلص نفوس الناس لا ليهلكها يريد منا أن نتشبه به في لطف محبته. وهكذا تنزل العدالة بمن هم في الخطيئة ولا تمنع الرحمة عن التائبين. وهكذا يدافع حقًا عن الإيمان القويم دفاعًا يأتي بأفضل الثمار عندما يحكم على الرأي الباطل حتى من قبل من قالوا به سابقًا. ولكن لكى تسوي القضية كلها تسوية تقوية دقيقة عُينا أخوتنا يوليوس الأسقف دريادوس الكاهن وابنى ايلاريون الشماس ليكونوا نوابًا عنا وأمرنا كاتبنا دلكيتيوس (دلسيتيوس) بأن يرافقهم إذ لنا ملء الثقة بأمانته، آملين أن تكون المعونة الإلهية معكم حتى أن كل من ضل يمكن أن يخلص بحكمه هو نفسه على رأيه المناقض للصواب. ليحفظكم الله بصحة جيدة أيها الأخ الحبيب[[4].

وبعد قراءة رسالة الحبر الروماني هذا صرخ آباء المجمع[5]:

«هذا هو إيمان الآباء هذا هو إيمان الرسل. هكذا كلّنا نؤمن وهكذا يؤمن المستقيمو الرأي. فليكن كل من لا يؤمن هكذا مبسلاً. أن بطرس يتكلم بفم لاون. هكذا علم الرسل. إن لاون أعلن تعليمًا قويمًا تقويا. وهكذا علّم كيرلس. إن لاون وكيرلس علّما تعليمًا واحدًا. فليكن كل من لا يؤمن هكذا مبسلاً. هذا هو الإيمان الحقيقي. لماذا لم تقرأ هذه الأشياء في أفسس؟(أي في المجمع اللصوصي الذي عقد هناك) كل هذا أخفاه ديوسقورس».

بنعمة الله

أخوكم الأب إسطفانوس دانيال جرجس عبد المسيح

خادم مذبح الله بالقطنة والأغانة – طما – سوهاج

[1] راجع، حنانيا الياس كسّاب (الأرشمندريت)، مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحية الجامعة، منشورات النور، بيروت، 1998، ص384-391.

[2] طومس معناها ملزمة أو كراسة أو جزء من كتاب أو مجلد، كما تعني مختصر جلسة أو ملخص حقيقة عامة كما أنها تعني أيضًا خطاب. واستخدمت الكلمة لتشير إلى الخطابات المتبادلة بين أساقفة الكنائس بخصوص الإيمان أو قوانين المجامع أو الأساقفة (راجع، أثناسيوس المقاري (القس)، معجم المصطلحات الكنسيّة، الجزء الثالث ط – ي = الكنائس الشرقية وأوطانها= الجزء الثاني، الدرة الطقسية للكنيسة القبطية بين الكنائس الشرقية، مقدمات في طقوس الكنيسة= 8/2، القاهرة، 22008، ص36و37).

[3] راجع نص إعلان إيمان نيقية الصادر بتاريخ 19 من شهر يونيو لسنة 325 (راجع، دنتسنغر – هونرمان، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها، الجزء الأول، ترجمة، الفكر المسيحي بين الأمس واليوم=27، منشورات المكتبة البولسية، بيروت، لبنان، 2001، ص44)

[4] دعيت رسالة الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الكبير بـعمود الإيمان القويم(راجع، حنانيا الياس كسّاب(الأرشمندريت)، المرجع السابق، ص367).

[5] راجع، حنانيا الياس كسّاب(الأرشمندريت)، المرجع السابق، ص391.

هناك خطوره في نسب عمل للاهوت و عمل اخر للناسوت لان هذا يوحي بالازدواجية عندما صلب المسيح ناسوتيا لم ينفصل عن اللاهوت و عندما أقام لعازر نسب الامر للأب حتي لأتحدث بلبة و القيامة كانت بنطق امر “هلم خارجا” بناسوته المتحد بلاهوتة . القديس كيرلس تحدث عن طبيعة واحده للكلمه المتجسد و التمايز بينهم بالفكر فقط لاون هنا جعل هناك تمايز في الفعل ناسبا فعل للالهوت و اخر للناسوت. ظهرت بدع كثيرة سواء في العصر القديم او الحديث بسبب هذا الطومس مثل الديوفيزية التي حاربها يوحنا الدمشقي و احتاجت الكنيسه ل١٠٠ عام حتي ٥٥٣ في القسطنطينية لشرح هذا الطومس بطريقه أرثوذوكسة. للأسف كان هذا الطومس هو محاولة من لاون لفرض سيطرتة علي الكنيسة بإضافة الجزي الخاص ببطرس الرسول و اسمي نفسة بعد المجمع برئيس أساقفة الكنيسة الجامعة. هذا المجمع و الطومس لم يكن الا لمحاولة الخروج من عبائة مدرسه إسكندرية اللاهوتية. ناسيا قول المسيح “لا يكن فيكم هذا” عندما سألوه من الأعظم

يجب ان ننتبه إلى أنه لربنا يسوع طبيعتين متحدتين منذ التجسد و حتى قبل قيامته من بين الاموات لانه بقيامته من بين الاموات صار لربنا يسوع طبيعة واحدة لأنه بقيامته دخل ناسوته إلى مجد لآهوته فصارت له طبيعة واحدة لا تتألم و لا تموت .

و ايضا” المقصود بالتحاد طبيعتيه اي ان لآهوته من خلال ناسوته جاع و عطش و تعب و تالم و مات . و ان ناسوته من خلال لآهوته صنع المعجزات و الآيات .

و لذلك هناك فعل واحد للطبيعتين سواء كان بشريا” او الآهيا” و لا يجوز ان نقول عن هذا الفعل الواحد انه طبيعة واحدة

و بالنسبة للإرادة فان لربنا يسوع ارادتين متحدتين ، إرادة الآهية و إرادة بشرية ، منذ التجسد و حتى قبل قيامته من بين الاموات لانه بقيامته من بين الاموات صار لربنا يسوع ارادة واحدة لأنه بقيامته دخل ناسوته إلى مجد لآهوته فصارت له إرادة واحدة لا تريد ان تتناول الطعام و لا تريد ان تشرب و لا تريد ان تنام

و ايضا” نقصد باتحاد الارادتين انه عندما أراد لآهوته أن يقيم العازر من الموت اظهر ذلك بإرادته البشرية ، و عندما أراد ناسوته ان يعفيه الآب من كاس الالآم قبل لآهوته ان يطلب هذه الطلبة من الآب بسبب اتحاد الارادتين و لذلك ظهر له ملاك ليقوي ناسوته فيخضع لارادة الآب و بذلك تعود إرادة لآهوته للخضوع لارادة الآب . لان الاقانيم الالآهية الثلاثة لها ارادات مستقلة و لكن متحدة و لكن إرادة الآب هي التي يجب ان تنفذ في النهاية بخضوع ارادتي الابن و الروح القدس له .

و لكن انا ضد اي تصرف يشبه تصرف رؤساء الكهنة اليهود ( الذين كانوا في زمن ربنا يسوع يمتلكون الإيمان القويم ) حيث انهم كانوا يقولون الخير و لا يفعلونه و لذلك اسلموا ربنا يسوع للصلب